イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

「イスタンブール 昔の名前」で検索されたあなた。もしかして、あのエキゾチックで魅力的な都市が、かつては違う呼び名だったことに興味をお持ちですか? そうなんです、ヨーロッパとアジアにまたがるユニークな場所にあるイスタンブールは、実はとても長い歴史の中で、いくつかの名前を持っていました。

きっと「コンスタンティノープル」という名前は聞いたことがあるかもしれませんね。この有名な名前からの変遷はもちろん、そもそもイスタンブールという名前になる前のこと、そしてその名前の変化の背景には、どんな物語が隠されているのでしょうか。

この記事では、そんなあなたの疑問に答えるべく、イスタンブールの名前変遷を分かりやすく紐解いていきます。イスタンブールの歴史を簡単に追いながら、コンスタンティノープルの名前変遷の詳細、そして「イスタンブル」という昔の名前の響きまで、様々な角度からご紹介しますね。この都市がどこの国にあって、どんな歴史を歩んできたのかを知れば、きっと今のイスタンブールの魅力も、より深く感じられるはずです。トルコの昔の名前との関連など、ちょっと気になる情報も交えつつ、一緒にイスタンブールの奥深い世界を探求していきましょう!

この記事でわかること

- イスタンブールの複数の昔の名前とその順番

- 各名前が使われていた時代の歴史的な背景

- なぜ名前が変わっていったのか、その理由

- 昔の名前が現在のイスタンブールにどう繋がるか

イスタンブール、その昔の名前とは?歴史を紐解く壮大な物語

- イスタンブルと呼ばれた時代:ビザンティウムからコンスタンティノープルへ

- イスタンブールの名前変遷:古代から現代までの足跡

- コンスタンティノープルの名前変遷:ローマ帝国からビザンツ帝国へ

- イスタンブールの歴史を簡単に解説:三つの帝国の首都

- なぜ名前が変わった?イスタンブールの名前の変化とその背景

- トルコの昔の名前との関連性は?国名変更の歴史を探る

イスタンブルと呼ばれた時代:ビザンティウムからコンスタンティノープルへ

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

イスタンブールの最も古い名前の一つは、古代ギリシャ時代に遡る「ビザンティウム」です。紀元前7世紀頃、ギリシャの植民都市として建設されたこの街は、ボスポラス海峡を望む戦略的な位置から、交易の拠点として徐々に発展しました。当時の人々はこの地をビザンティオンと呼んでいたとされます。

その後、ローマ帝国時代に入ると、この都市の運命は大きく変わります。西暦330年、ローマ皇帝コンスタンティヌス1世(大帝)は、帝国の新たな首都としてこの地を選び、大規模な都市建設を行いました。そして、自身の名にちなんで都市の名を「コンスタンティノープル」と改めたのです。「コンスタンティヌスの都」を意味するこの名前は、その後1000年以上にわたり、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の首都として、政治、経済、文化、そしてキリスト教(ギリシャ正教)の中心地として栄華を極めることとなります。このコンスタンティノープル時代に、かの有名なアヤ・ソフィア大聖堂(当時は教会)も建設されました。

イスタンブールの名前変遷:古代から現代までの足跡

イスタンブールの名前は、その長い歴史の中で幾度も変わってきました。最も古い記録の一つである古代ギリシャ時代の「ビザンティウム(ビザンティオン)」から、ローマ帝国時代に皇帝コンスタンティヌス1世によって命名された「コンスタンティノープル(コンスタンティノポリス)」へと変わります。この名前は東ローマ帝国(ビザンツ帝国)時代を通じて、千年以上にわたり公式名称として用いられました。

1453年、オスマン帝国のスルタン・メフメト2世がこの都市を征服すると、状況は再び変化します。オスマン帝国時代には、アラビア語読みの「コンスタンティニイェ」という名前が公式に使われるようになりました。これは多くのオスマン帝国の資料で確認できます。一方で、征服後、「イスラムの都市」を意味する「イスラムボル」という呼び名も登場し、17世紀後半から18世紀後半にかけては公式にも使用された時期があったと言われています。

そして、私たちが現在使っている「イスタンブール」という名前も、実はオスマン帝国時代から俗称として使われ始めていました。その語源はギリシャ語の「イス・ティン・ポリン」(都市へ、都市で)が転訛したものとされています。そして、1923年にトルコ共和国が建国されると、首都はアンカラに移されましたが、この都市の正式名称として「イスタンブール」が採用され、現在に至ります。このように、イスタンブールの名前の変遷は、支配者や文化の移り変わりを色濃く反映しているのです。

コンスタンティノープルの名前変遷:ローマ帝国からビザンツ帝国へ

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

コンスタンティノープルという名前は、西暦330年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世がビザンティウムを帝国の新たな都と定めた際に命名されました。当初は「ノウァ・ローマ(新しいローマ)」とも呼ばれましたが、皇帝の名を冠した「コンスタンティノープル」が定着します。

395年のローマ帝国東西分裂後、コンスタンティノープルは東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の首都となりました。地理的な優位性から、東西交易の結節点として経済的に繁栄し、人口も増加。コンスタンティヌス城壁が建設され、市域も拡大しました。また、キリスト教世界の中心地としても重要な役割を担い、総主教座が置かれ、ギリシャ正教会の拠点となります。アヤ・ソフィア大聖堂をはじめとする壮麗な教会建築や、皇帝の宮殿、競馬場(ヒッポドローム)、ヴァレンス水道橋などが建設され、大都市としての威容を整えていきました。

しかし、その繁栄は常に安泰だったわけではありません。聖像崇拝論争などを巡ってローマ・カトリック教会との対立が深まり、1054年には東西教会が分裂。さらに1204年には、第4回十字軍によってコンスタンティノープルが占領され、ラテン帝国が樹立されるという屈辱も経験しました。その後、ビザンツ帝国はコンスタンティノープルを奪還しますが、かつての勢いを取り戻すことはできず、徐々に衰退への道を歩むことになります。このコンスタンティノープルという名前は、ビザンツ帝国の栄光と衰退の歴史そのものを象徴していると言えるでしょう。

イスタンブールの歴史を簡単に解説:三つの帝国の首都

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

イスタンブールの歴史を簡単に振り返ると、この都市がいかに重要であったかがわかります。元々は古代ギリシャの植民都市「ビザンティウム」として始まりました。その後、ローマ帝国のコンスタンティヌス1世によって「コンスタンティノープル」と改名され、ローマ帝国の新たな首都、そして分裂後の東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の首都として、政治・宗教・文化の中心地として千年以上も繁栄を続けます。ビザンツ文化が花開き、アヤ・ソフィアのような世界史に残る建築物もこの時代に生まれました。

しかし、1453年、オスマン帝国のメフメト2世によってコンスタンティノープルは陥落し、ビザンツ帝国は滅亡します。ここから、イスタンブールはオスマン帝国の首都としての新たな時代を迎えます。「コンスタンティニイェ」という名で呼ばれるようになった都市は、イスラム文化の中心地として再び繁栄期を迎えます。スレイマニエ・モスクやブルー・モスク(スルタンアフメト・モスク)など、壮麗なイスラム建築が次々と建てられました。オスマン帝国は広大な領土を支配し、イスタンブールはその中心として600年近くにわたり栄えました。

第一次世界大戦での敗北を経て、1922年にオスマン帝国が滅亡。翌1923年にトルコ共和国が建国されると、首都はアンカラに移転しましたが、都市の正式名称は「イスタンブール」となり、トルコ最大の都市として、経済・文化の中心であり続けています。このように、イスタンブールはローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国という三つの大帝国の首都として、類まれなる歴史を刻んできたのです。

なぜ名前が変わった?イスタンブールの名前の変化とその背景

イスタンブールの名前が何度も変わってきた背景には、支配者の交代とそれに伴う文化や宗教の変化が大きく関わっています。最初の大きな変化は、古代ギリシャの「ビザンティウム」からローマ帝国の「コンスタンティノープル」への改名です。これは、コンスタンティヌス1世がローマ帝国の新しい首都として、自身の権威を示すために自らの名前を付けたという、政治的な意図が明確です。キリスト教を公認した皇帝の首都として、都市はキリスト教色を強めていきました。

次の大きな転換点は、1453年のオスマン帝国による征服です。ビザンツ帝国の首都「コンスタンティノープル」は、オスマン帝国の首都「コンスタンティニイェ」となりました。これは、支配者がキリスト教圏のビザンツ帝国からイスラム教圏のオスマン帝国へと変わったことを象徴しています。アヤ・ソフィア大聖堂がモスクに転用されるなど、都市の景観もイスラム化が進みました。ただし、オスマン帝国は多民族・多宗教に寛容な政策をとったため、コンスタンティノープルという名前も併用され続けました。

そして、トルコ共和国の成立に伴い、「イスタンブール」が正式名称となります。これは、オスマン帝国という旧体制から脱却し、新たな国民国家を建設するというトルコ共和国の意思表示でもありました。帝国の首都であったコンスタンティニイェ(コンスタンティノープル)ではなく、よりトルコ的な響きを持ち、古くから民衆の間で使われていた「イスタンブール」を選んだのです。このように、名前の変化は、単なる呼び名の変更ではなく、それぞれの時代の政治体制、宗教、文化、そして人々のアイデンティティの変化を映し出しています。

トルコの昔の名前との関連性は?国名変更の歴史を探る

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

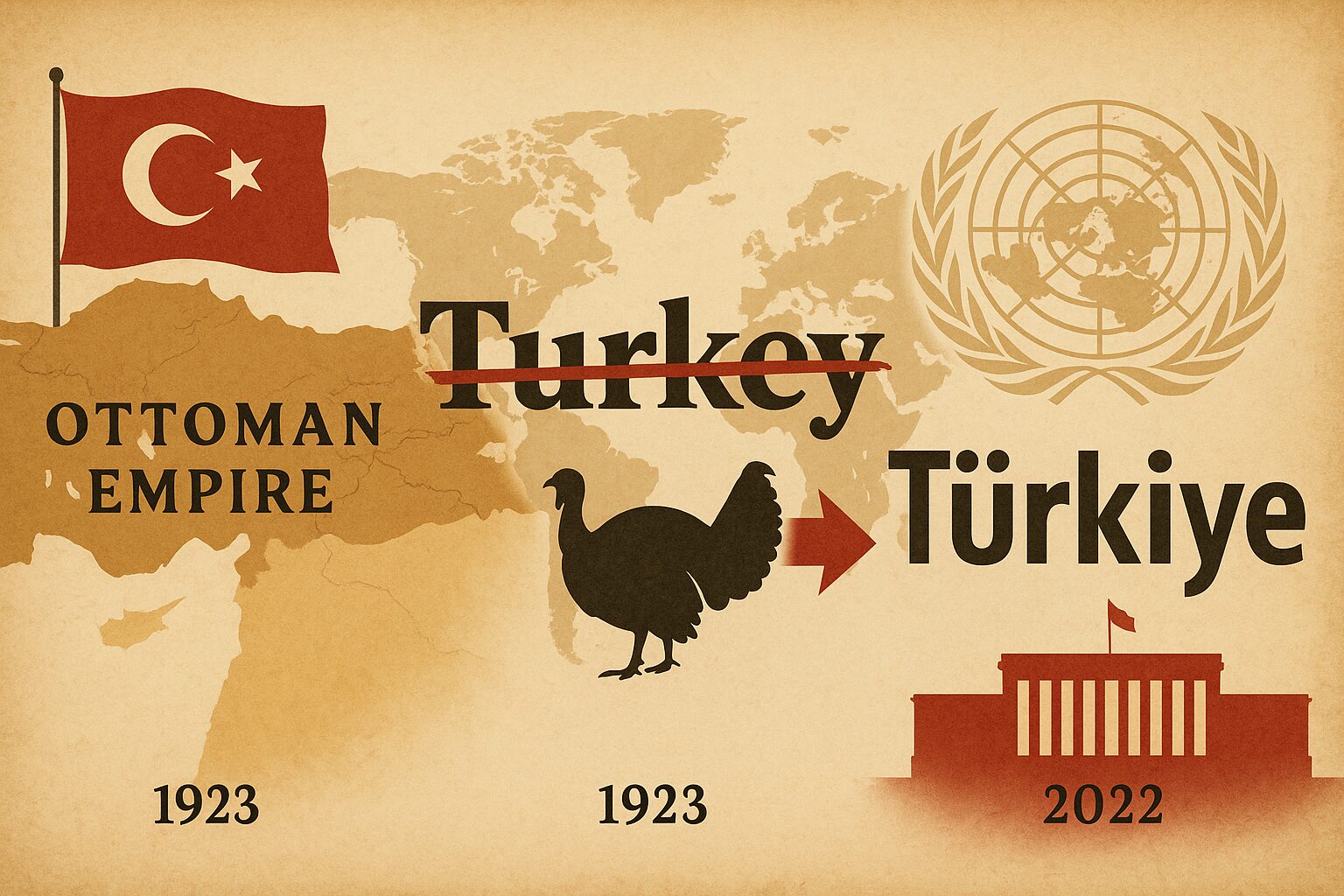

イスタンブールの名前の変遷を考える上で、トルコという国名自体の歴史も興味深い点です。「トルコ」という国名は、長らく国際的には英語表記の「Turkey」が用いられてきました。しかし、この「Turkey」という単語は、英語で「七面鳥」を意味するため、トルコ国民や政府にとっては好ましくないイメージを持たれることもありました。七面鳥がトルコ経由でヨーロッパに伝わったことから、鳥の名前として定着したという説があります。

このような背景から、トルコ政府は近年、国連など国際機関に対して、自国名の英語表記をトルコ語の発音に近い「Türkiye(テュルキイェ)」に変更するよう要請し、2022年に正式に承認されました。これは、自国のアイデンティティをより正確に表したいという意図の表れです。

オスマン帝国時代、国土は「オスマン帝国」と呼ばれており、「トルコ」という名称は、共和国建国後に正式に採用されたものです。イスタンブールの名前が「コンスタンティノープル(コンスタンティニイェ)」から「イスタンブール」へと正式に変更されたのがトルコ共和国建国後であることと、国名表記を「Turkey」から「Türkiye」へと変更した動きは、どちらも国家としてのアイデンティティを確立しようとする点で共通しています。都市の名前や国の名前は、その土地や人々の歴史、文化、そして自己認識と深く結びついているのです。

現在のイスタンブール:昔の名前の記憶が息づく魅力的な都市

かつてビザンティウム、コンスタンティノープル、コンスタンティニイェと呼ばれた都市は、現在「イスタンブール」として、世界中から人々を惹きつける魅力的な大都市となっています。「イスタンブール 昔の名前」に関心を持ったあなたは、この都市の持つ重層的な歴史の一端に触れたことでしょう。過去の栄光は、街の至る所に息づいています。ビザンツ帝国時代の大聖堂がオスマン帝国時代にモスクとなり、そして現代では博物館や再びモスクとして多くの人々を迎えるアヤ・ソフィア。ローマ時代の競馬場の跡地に立つオベリスク。オスマン帝国のスルタンたちが暮らしたトプカプ宮殿。これらの歴史的建造物は、イスタンブールが歩んできた道のりを雄弁に物語っています。ここでは、現在のイスタンブールの姿について、基本的な情報や観光の魅力に触れていきましょう。

- イスタンブールはどこの国?基本的な場所と情報を確認

- イスタンブールの宗教事情:多様な文化が共存する都市

- 地図で見るイスタンブール:ヨーロッパとアジアを結ぶ戦略的な場所

- イスタンブール観光:歴史地区と現代が融合する街歩き

- イスタンブールの名前の由来:現代に受け継がれる意味

- イスタンブールとコンスタンティノープル:二つの名前を持つ都市の魅力

イスタンブールはどこの国?基本的な場所と情報を確認

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

イスタンブールは、トルコ共和国(Republic of Türkiye)に属する都市です。トルコ最大の都市であり、経済、文化、歴史の中心地として重要な役割を担っています。多くの人が首都と勘違いすることがありますが、現在のトルコの首都はアンカラです。

イスタンブールの最も特徴的な点は、その地理的な位置にあります。ボスポラス海峡を挟んで、ヨーロッパ大陸とアジア大陸の二つの大陸にまたがる世界で唯一の都市なのです。このユニークな立地条件が、古来より東西文明の十字路として、多様な文化が混じり合う土壌を育んできました。人口は約1584万人(2022年時点)を超え、世界有数のメガシティとなっています。

ヨーロッパ側はさらに金角湾によって旧市街(南側)と新市街(北側)に分かれています。旧市街には、アヤ・ソフィアやブルー・モスク、トプカプ宮殿といった歴史的建造物が集中しており、「イスタンブール歴史地域」としてユネスコ世界遺産に登録されています。一方、新市街には近代的なビルやショッピング街が広がり、現代的なトルコの姿を見ることができます。アジア側にも住宅地や商業地が広がっており、活気にあふれています。

イスタンブールの宗教事情:多様な文化が共存する都市

トルコ共和国は、憲法で政教分離が定められた世俗主義国家ですが、国民の約98%がイスラム教徒(スンニ派が多数)であるとされています。そのため、イスタンブールの街を歩けば、至る所に美しいモスクがあり、1日に5回、礼拝の呼びかけであるアザーンが流れてくるのを耳にするでしょう。ブルー・モスク(スルタンアフメト・モスク)やスレイマニエ・モスクなどは、その壮麗さで観光客にも人気のスポットです。

しかし、イスタンブールの宗教的な側面はイスラム教だけではありません。かつて東ローマ帝国の首都として、キリスト教(ギリシャ正教)の中心地であった歴史から、現在もギリシャ正教の総主教座が置かれており、歴史的な教会もいくつか残っています。また、アルメニア正教会やカトリック教会のコミュニティ、そして古くからのユダヤ教徒のコミュニティも存在します。

オスマン帝国時代には、異なる宗教を持つ人々が共存する「ミッレト制」という制度がありました。その名残もあり、イスタンブールは多様な宗教と文化がモザイクのように共存してきた都市と言えます。街を歩くと、モスクの隣に教会があったり、様々な文化の影響を受けた建築様式が見られたりするのは、この都市の持つ寛容性と多様性の表れです。

地図で見るイスタンブール:ヨーロッパとアジアを結ぶ戦略的な場所

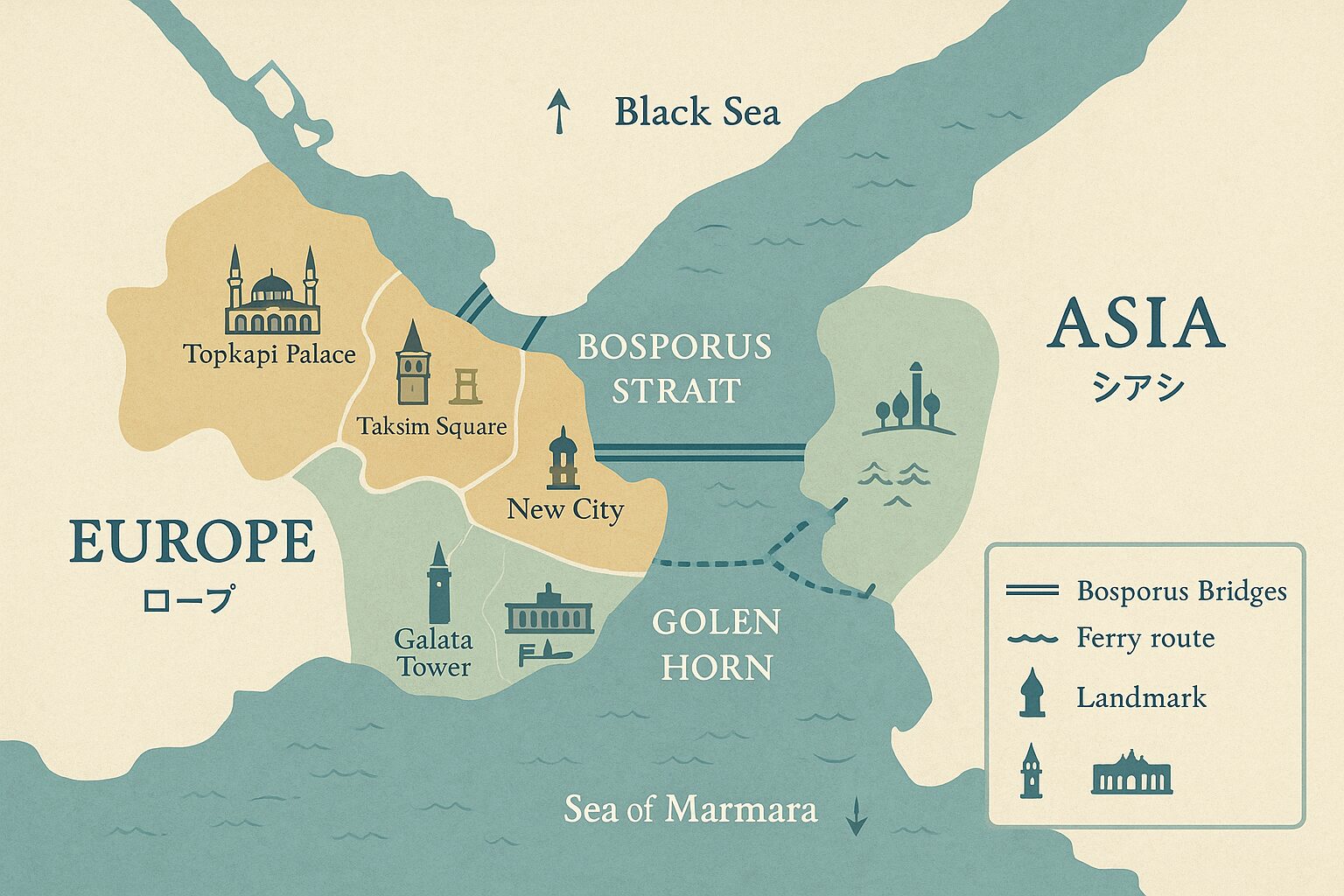

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

イスタンブールの地図を広げてみると、その特異な地理的条件が一目でわかります。黒海とマルマラ海を結ぶボスポラス海峡が市域の中央を流れ、ヨーロッパ側とアジア側を隔てています。この海峡は国際海峡としても非常に重要です。ヨーロッパ側はさらに、旧市街と新市街を分ける金角湾が内陸深くまで入り込んでいます。

旧市街は、かつての城壁に囲まれた半島部分に位置し、トプカプ宮殿、アヤ・ソフィア、ブルー・モスク、ヒッポドローム(ローマ時代の競馬場跡)、グランドバザールなど、歴史的な見どころが密集しています。まさに「イスタンブール歴史地域」の中心部です。

金角湾を挟んで北側に広がるのが新市街です。こちらには、タクシム広場やイスティクラル通りといった繁華街、ガラタ塔、ドルマバフチェ宮殿などがあります。近代的なホテルやレストラン、ショップも多く、活気のあるエリアです。

アジア側は、かつては郊外という位置づけでしたが、近年開発が進み、住宅地や商業地として発展しています。ボスポラス海峡に架かる3つの大橋(第一、第二、第三ボスポラス大橋)や、海底トンネル(マルマライ、ユーラシアトンネル)によってヨーロッパ側と結ばれており、通勤や物流の大動脈となっています。フェリーも重要な交通手段として、市民や観光客の足となっています。このように、イスタンブールの地図は、大陸を結び、歴史と現代が交差するダイナミックな都市の姿を示しています。

イスタンブール観光:歴史地区と現代が融合する街歩き

イスタンブールは、その類まれなる歴史と文化、そして活気あふれる現代的な魅力が融合した、世界屈指の観光都市です。「イスタンブール 昔の名前」を調べてこの街に興味を持ったなら、ぜひ実際に訪れてその魅力を体験してみてください。

旧市街(スルタンアフメト地区)は、まさに歴史の宝庫です。ビザンツ建築の最高傑作アヤ・ソフィア、青いイズニックタイルが美しいブルー・モスク、オスマン帝国の栄華を伝えるトプカプ宮殿、そして地下に広がる神秘的な地下宮殿(バシリカ・シスタン)。これらの主要な見どころは比較的近い範囲に集まっているので、徒歩で巡ることも可能です。巨大なグランドバザールやエジプシャンバザールでの買い物も、イスタンブール観光の醍醐味の一つでしょう。

新市街に足を延ばせば、また違った表情を見ることができます。タクシム広場から延びるイスティクラル通りは、ショップやカフェが立ち並ぶ歩行者天国で、ノスタルジックな路面電車が走ります。ガラタ塔からの眺めは絶景です。また、ボスポラス海峡クルーズもおすすめです。ヨーロッパとアジアの両岸に連なる宮殿や邸宅、要塞などを船上から眺めることができます。

食事もイスタンブール観光の大きな楽しみです。ケバブはもちろん、新鮮な魚介料理、種類豊富なメゼ(前菜)、そして甘いバクラヴァなどのデザートまで、美味しいものがたくさんあります。歴史散策、ショッピング、グルメ、そして活気ある街の雰囲気。イスタンブールは、訪れる人々を飽きさせない魅力に満ちています。

イスタンブールの名前の由来:現代に受け継がれる意味

現在、この都市の正式名称である「イスタンブール」。その名前の由来にはいくつかの説がありますが、最も有力とされているのは、ギリシャ語の「イス・ティン・ポリン(εἰς τὴν Πόλιν)」、つまり「都市へ」あるいは「都市にて」という意味の言葉が転訛したというものです。ここでの「都市(ポリス)」とは、もちろん東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルのことを指していました。ビザンツ時代、周辺地域の人々が首都へ向かう際や、首都にいることを示す際にこの表現を使い、それが次第に都市そのものを指す固有名詞のように扱われるようになったと考えられています。

オスマン帝国時代にも、公式名称は「コンスタンティニイェ」でしたが、「イスタンブール」という呼び名は民衆の間で広く使われていました。10世紀頃のアルメニア語やアラビア語の文献にも、この呼び名に類する記述が見られるそうです。

1923年のトルコ共和国建国に伴い、この長らく使われてきた「イスタンブール」が正式名称として採用されました。これは、帝国の首都「コンスタンティニイェ」のイメージを刷新し、新しい共和国のアイデンティティを示す意図もあったでしょう。古代から人々が往来し、常に中心であり続けた「都市へ」向かう、あるいは「都市にて」活動するという、活気あるニュアンスが、現代のトルコ最大の都市の名前に受け継がれているのは、非常に興味深いことです。

イスタンブールとコンスタンティノープル:二つの名前を持つ都市の魅力

イスタンブールは、その歴史の中で「ビザンティウム」「コンスタンティノープル」「コンスタンティニイェ」「イスタンブール」といった複数の名前を持ってきました。特に「コンスタンティノープル」と「イスタンブール」は、この都市の二つの大きな時代、すなわちビザンツ帝国時代とオスマン帝国・トルコ共和国時代を象徴する名前として広く知られています。

コンスタンティノープルという名前には、ローマ帝国の継承者としての誇り、キリスト教世界の中心地としての栄光、そして千年以上にわたる帝国の首都としての歴史の重みが込められています。アヤ・ソフィアの壮大なドームや、テオドシウスの城壁などは、まさにコンスタンティノープル時代の遺産です。

一方、イスタンブールという名前は、オスマン帝国の首都としての繁栄、イスラム文化の洗練、そして現代トルコのエネルギーを象徴しています。ブルー・モスクの美しいミナレットや、トプカプ宮殿の豪華な装飾、活気あふれるバザールなどは、イスタンブールならではの光景と言えるでしょう。

しかし、この二つの名前は、単に時代を区切るものではありません。現在のイスタンブールには、コンスタンティノープル時代の記憶と、オスマン帝国時代、そして現代トルコの文化が見事に融合しています。教会がモスクとなり、また博物館や再びモスクとして利用されるアヤ・ソフィアはその象徴です。街を歩けば、異なる時代の建築様式が隣り合い、多様な文化の香りが漂ってきます。この重層的な歴史と文化こそが、イスタンブール(かつてのコンスタンティノープル)が持つ、他にはないユニークな魅力なのです。「イスタンブール 昔の名前」を知ることは、この都市の奥深い魅力を理解するための第一歩となるでしょう。

イスタンブール 昔の名前:歴史と変遷のまとめ

ポイント

- イスタンブールの起源は古代ギリシャの植民都市ビザンティウムである

- ローマ皇帝コンスタンティヌス1世が首都としコンスタンティノープルと命名した

- コンスタンティノープルは東ローマ(ビザンツ)帝国の首都として約千年続いた

- ビザンツ帝国時代、都市はキリスト教(ギリシャ正教)の中心地であった

- アヤ・ソフィアはビザンツ建築の最高傑作としてこの時代に建てられた

- 1453年、オスマン帝国のメフメト2世がコンスタンティノープルを征服した

- オスマン帝国下での公式名称はアラビア語風のコンスタンティニイェであった

- 「イスラムの都」を意味するイスラムボルという呼称も用いられたことがある

- 現在のイスタンブールという名はオスマン時代から民衆の間で使われ始めた

- イスタンブールの語源はギリシャ語の「都市へ(イス・ティン・ポリン)」が有力だ

- トルコ共和国成立後の1923年にイスタンブールが正式名称と定められた

- 都市名の変遷は支配帝国や文化、宗教の変化を色濃く反映する

- イスタンブールはボスポラス海峡を挟みヨーロッパとアジア両大陸にまたがる

- トルコ共和国最大の都市であるが、現在の首都はアンカラである

- 旧市街の歴史地区はユネスコ世界遺産として登録されている